古都秋韵浸润文脉,行走课堂赋能成长。9 月 23 日至 27 日,河北工程技术学院艺术与传媒学院 2024 级数字媒体艺术专业师生,跨越开封、洛阳、郑州三地开展为期五天的文化采风实践。此次活动以 “行走的课堂” 为载体,串联十余处文化地标,将专业教学与中原文明深度融合,助力学生在实地探索中积累创作素材、提升文化认知,彰显 “新文科” 育人实效。

Day1:启程开封,触摸宋韵肌理

9 月 23 日清晨 6:30,师生们在学校门口集合,由领队组织乘车前往八朝古都开封。抵达后办理入住,下午便走进国家 AAAAA 级景区 —— 清明上河园。作为中原地区最大的仿宋古建筑群,园区内朱门飞檐、虹桥流水尽显宋代市井风貌,同学们手持摄影设备,围绕虹桥结构、民俗场景、市井业态展开记录,用不同焦段镜头捕捉宋代建筑的飞檐斗拱细节。当晚,师生赴鼓楼广场小吃一条街用餐,感受开封烟火气后返回酒店休整,为次日实践蓄力。

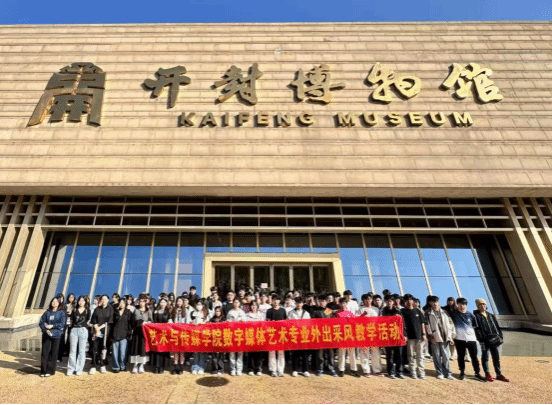

Day2:博古探村,衔接宋韵与古村

9 月 24 日,团队前往开封博物馆。师生重点研究宋代瓷器纹样与活字印刷工艺,文物上的卷草纹、云雷纹被一一拍摄记录,成为数字文创设计的 “活素材”。袁桥古村落。这座拥有近 600 年历史的古村,背靠少室山、南临颍河畔,明清民居遗存完整。同学们用特写镜头聚焦雕花窗棂的精巧工艺,以全景镜头展现古村与现代农田的和谐共生,进一步丰富 “古村新貌” 主题素材库。当日傍晚,团队前往洛阳并办理入住,开启古都文明探索篇章。

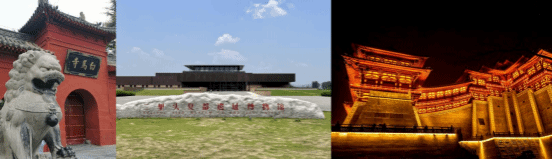

Day3:佛殿寻纹,对话古今光影

9 月 25 日,实践首站聚焦中国第一古刹 —— 白马寺。作为佛教传入中国后的第一座官办寺院,寺内齐云塔的砖雕纹饰与异国风格佛殿形成独特视觉冲击,同学们以小组为单位,用微距镜头细腻记录佛像衣纹的流转韵律,探索宗教艺术与数字影像的结合点。

下午,师生走进二里头夏都遗址博物馆,早期文明的抽象符号引发同学们思考。当晚,应天门灯光秀如期上演,朱红城墙与鎏金兽首在光影中流转,同学们架起三脚架尝试延时摄影,还通过手机 APP 实时测试夜景调色参数,沉浸式体验 “古今光影对话”。

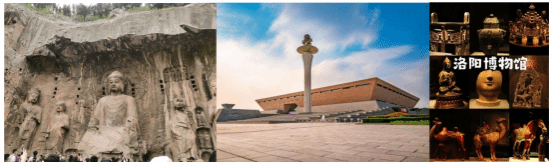

Day4:石窟探艺,焕活古城新韵

9 月 26 日,团队前往世界文化遗产 —— 龙门石窟。为避开人流高峰,师生们以晨光为天然光源,聚焦卢舍那大佛的面部肌理与衣纹流转,细致研究石刻艺术的神态刻画技巧,为后续数字建模积累灵感。下午,大家走进首批国家一级博物馆 —— 洛阳博物馆。青铜器的镂空工艺让同学们驻足,纷纷拍摄细节以探索数字建模的创作方向。当晚,洛邑古城华灯初上,身着汉服的游人为场景注入灵动气息,同学们现场完成 “传统服饰 + 现代光影” 的短视频创作,将古城夜景与传统服饰文化融为一体。

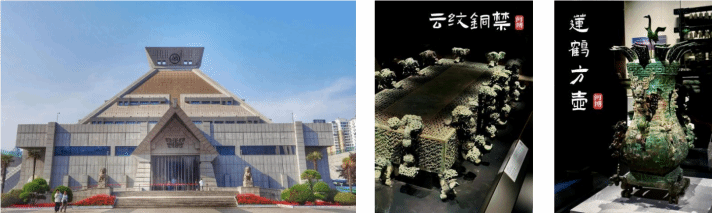

Day5:省博收官,满载成果返程

9 月 27 日,采风进入收官日。早餐后师生乘车赴郑州,参观河南省博物院。馆内 17 万余件馆藏文物中,贾湖骨笛、妇好鸮尊、莲鹤方壶等国宝级文物前围满学生,让我们明白采风不是简单取景,而是做历史的‘转译者’”,带队教师王老师的分享引发共鸣。

中餐后,团队按约定时间返程,约 18 点顺利抵达学校。此次采风由 3 名专业教师全程指导,同步开展 “每日创意分享会”,累计拍摄素材超 2 万张。返校后,学生将以 “行走的中原文脉” 为主题打造摄影展板,并完成 3000 字实习报告,实现 “素材积累 — 成果转化 — 深度反思” 的完整实践链。

此次河南采风是学院 “新文科” 建设的重要实践,未来将持续深化 “行走的课堂” 模式,推动数字技术与文化传承深度融合,培养兼具技术素养与文化底蕴的复合型人才,让更多传统文脉在数字时代焕发新生。

终审:党委宣传部